渔事丨中国古代养鲤业

“鲤”由“鱼”和“里”组成。《说文解字》释:“里,居也。”即民居、田园的意思。鲤即意为在家园养殖的鱼,表明鲤鱼是中国古代很早就开始人工饲养的鱼类。殷墟出土的甲骨文也有“贞其雨,在圃鱼;在圃鱼,十一月”(圃:种植果木瓜菜的园地,指在天然流水环境中对鱼类的蓄养)的记载,说明早在距今三千多年的商朝就有人工养鱼的历史了。

一、最初的人工养殖

《诗经·灵台》:“经始灵台,经之营之。……王在灵沼,于牣鱼跃。”(牣:满)周文王为祭祀祈福建造灵台,因“合配阴阳”之说,在灵台下挖一池,名曰灵沼,沼中蓄水养鱼,与灵台互为照映,煞为壮观。周文王建灵沼养鱼是天然蓄养到人工池塘养殖的质的飞跃。

最早的的池塘养殖是将鱼类不加选择的混养。人们将在天然水域中捕捞来的鱼苗全部投进封闭的池塘,任其自由生长。后来人们发现这样随意的放养方式常常导致有些鱼生长快,有些生长缓慢,甚至一些凶猛的鱼类会吃掉其他小鱼。随着社会认识与实践的扩大,这种混养逐渐被淘汰。人们发现鲤鱼不仅肉味好,生长快,而且还能在池塘中产卵孵化,繁殖下一代,于是就出现了单一品种养殖的养鲤业。

二、世界上最早的养鱼专著:《养鱼经》

《养鱼经》相传系春秋末年范蠡所著,为中国最早的养鱼著作,共一卷。范蠡晚年居陶,称朱公,后人遂称之为陶朱公,故本书又名《陶朱公养鱼经》等。全文以问对形式记载了鱼池构造、亲鱼规格、雌雄鱼搭配比例、适宜放养的时间以及密养、轮捕、留种增殖等养鲤方法。《世说新语·任诞篇》注文所引《襄阳记》中有汉光武时“侍中习郁于岘山南,依《范蠡养鱼经》作鱼池”的记载。《养鱼经》记载的养鲤方法与后世多相类似,虽在产量等方面仍有值得推敲之处,但是中国养鱼史上值得重视的珍贵文献。

原文:

威王聘朱公问之曰“闻公在湖为渔父,在齐为鸱夷子皮,在西戎为赤精子,在越为范蠡,有之乎?”曰:“有之。”曰:“公任足千万家,累亿金,何术?”

朱公曰:“夫治生之法有五,水畜第一。水畜,所谓鱼池也。以六亩地为池,池中有九洲。求怀子鲤鱼长三尺者二十头,牡鲤鱼长三尺者四头,以二月上庚日内池中令水无声,鱼必生。至四月内一神守,六月内二神守,八月内三神守。神守者,鳖也。所以内鳖者,鱼满三百六十,则蛟龙为之长,而将鱼飞去,内鳖则鱼不复去。在池中周绕九洲无穷,自谓江湖也。至来年二月,得鲤鱼长一尺者一万五千枚,三尺者四万五千枚,二尺者万枚。枚值五十,得钱一百二十五万。至明年得长一尺者十万枚,长二尺者五万枚,长三尺者五万枚,长四尺者四万枚。留长二尺者二千枚作种,所余皆取钱,五百二十五万钱。候至明年,不可胜秆也。”

王乃于后苑治地,一年得钱三十余万。池中九洲八谷,谷上立水二尺。又谷中立水六尺,所以养鲤者。鲤不相食,又易长也。

又作鱼池法,三尺大鲤,非近江湖,仓促难求。若养小鱼,积年不大。欲令生大鱼法,要须截取薮泽陂湖饶大鱼处,近水际土沙十数载,以布池底。二年之内,即生大鱼。盖由土中先有大鱼子,得水即生也。(来自《齐民要术》)

三、汉代兴盛的养鲤史

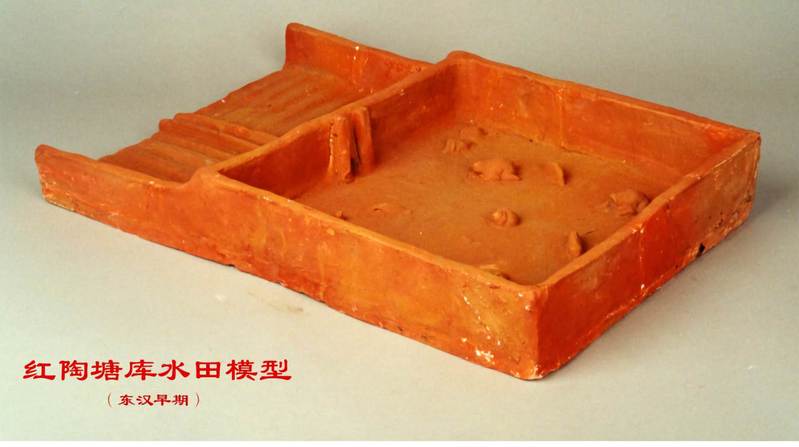

汉代开始发展大面积的养殖。《水经注•河水》中提到襄阳侯习郁的鱼池,“依范蠡的养鱼法,作大陂,陂长六十步,广四十步,池中赶钓台。”《史记•货殖列传》记载:“水居千石鱼陂。”陂即蓄水池,是指较大面积的养鱼池。汉墓曾出土多种陂池模型。

红陶陂池

红陶塘库水田模型

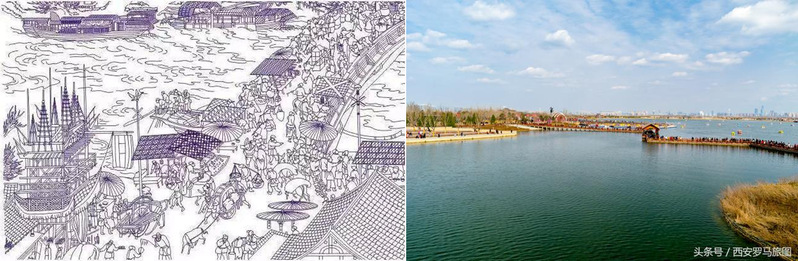

《庙记》记载“池中后作豫章大船,可载万人,上起宫室,因欲游戏,养鱼以给诸陵祭祀,余付长安厨。”汉武帝仿昆明滇池在长安建昆明池练水师,原意是为了攻打南越国和昆明国,以平定天下交通外邦,后来变为泛舟游玩的场所。

汉武帝时昆明池繁荣景象绘图及留存至今的西安昆明池水域

四、唐代“禁鲤”对养鲤业的冲击

据记载:“佩鱼始于唐永徽二年,以鲤为李也”。唐高宗继位后将鲤极度神化,因唐代皇帝姓李,李与“鲤”同音,鲤身价倍增,全国上下多次禁止养殖、贩卖和食用鲤鱼,甚至鲤不能称“鲤”,要称“赤鯶(鲩)公”。《旧唐书•玄宗纪》:“禁断天下采捕鲤鱼。”鲤鱼养殖户被迫改行,反而促进了青、草、鲢、鳙人工养殖的兴起。自此,鲤的养殖在中国古代历史上大不如前。

宋元时期,尽管恢复了养鲤业,但人工养殖仍以养四大家鱼为主。《程史》云:“今中都有豢鱼者,能变鱼,以金色鲫为上,鲤次之”。

综上,中国古代养鲤以《陶朱公养鱼经》为主要技术指导。汉代养鲤业兴盛,唐代后因“禁鲤”养鲤业关注度下降。