趣味典故丨“孔鲤过庭”——崇礼精神的集中体现

《论语·季氏十六》记载了“孔鲤过庭”的故事。

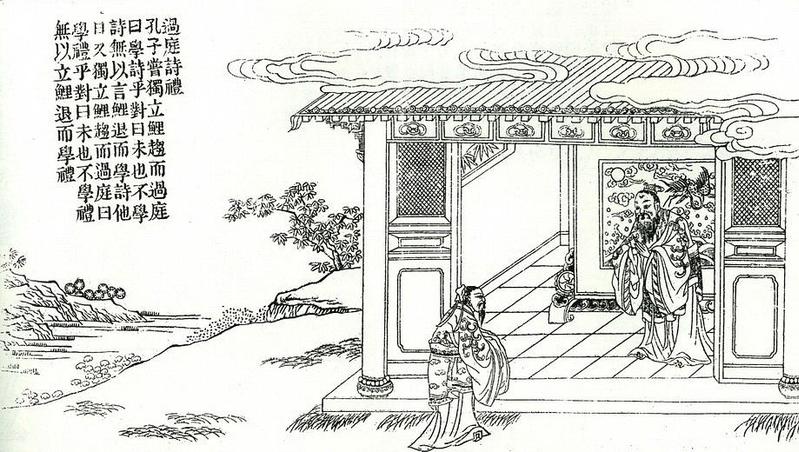

陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也’。‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。”(金良年《论语译注》)意思是:陈亢问伯鱼:“你在老师那里听到过什么特别的教诲吗?”伯鱼回答说:“没有呀。有一次他独自站在堂上,我快步从庭里走过,他说:‘学《诗》了吗?’我回答说:‘没有。’他说:‘不学诗,就不懂得怎么说话。’我回去就学《诗》。又有一天,他又独自站在堂上,我快步从庭里走过,他说:‘学礼了吗?’我回答说:‘没有。’他说:‘不学礼就不懂得怎样立身。’我回去就学礼。我就听到过这两件事。”陈亢回去高兴地说:“我提一个问题,得到三方面的收获,听了关于《诗》的道理,听了关于礼的道理,又听了君子不偏爱自己儿子的道理。”

过庭诗礼 《孔子圣迹图》清同治十三年孔宪兰刻本

“孔鲤过庭”的故事流传开来,世人遂以“孔鲤过庭”指学生受师训的敬哺之礼,用“鲤庭”指老师或尊长施教传道的地方。如“叨陪鲤对”,语出王勃《滕王阁序》:“他日趋庭,叨陪鲤对,今晨捧袂,喜托龙门。”,谓子受父训。又如白居易《和杨郎中贺杨仆射致仕后杨侍郎门生合宴席上作》中“祥鳣降伴趋庭鲤,贺燕飞和出谷莺”,“祥鳣”即称赞杨姓仕官人家之典,“趋庭鲤”即学生对敬哺的感恩,“贺燕”是用作祝贺新居落成的套语,“出谷莺”则用来比喻升迁之人;诗人连用四个典故却不显累赘,将同为鱼类的鲤与鳣结合在一起,将同为鸟类的燕与莺放在同句,手法之巧,令人称颂。

在中国古代社会,礼具有“经国家,定社稷,序民人,利后嗣”(《左传》隐公十一年)的作用。中国古代有所谓“经礼三百,曲礼三千”,以规定士人君子的一言一行、一举一动,包括人生的方方面面。北宋李觏在《礼论》中指出:“饮食、衣服、宫室、器皿、夫妇、父子、长幼、君臣、上下、师友、宾客、死丧、祭祀,礼之本也。日乐、日政、日刑,礼之支也。曰仁、日义、日智、日信,礼之别名也。是七者盖皆礼也。”可以说,在中国古代,礼的作用及其影响无所不在。“礼”是人生视听言行、衣饰举止、仪式节文,即人生一切行为的总规范(李天道《“尚雅”与“崇礼”精神》)。孔子命儿子学《诗》、学《礼》也正是这个道理。

宋代,宋真宗大中祥符元年拜谒孔庙并驻跸于孔庙东路承圣门后,后此地改为供孔氏族人祭祀时斋居,并做讲学之用。明弘治时,为了纪念孔子教育儿子孔鲤学《诗》学《礼》,将此堂命名为“诗礼堂”。今天堂中还悬挂着“则古称先”和“绍绪仰斯文识大识小”,“趋庭传至教学礼学诗”的楹联,为清乾隆皇帝题写。

崇礼思想在今天仍具有积极的现实意义,更是人类生存发展和社会文明进步的需要。

山东曲阜 诗礼堂

(本文原创如需转载请注明出处)